Il mito di Mario Manfredi nella storia del trotto

LA “FRUSTA D’ORO”

CHE TRASFORMÒ

I CAVALLI IN ATLETI

Un tragico incidente d’auto lo portò via ai vertici della carriera- Glorificato da Luigi Gianoli e Bruno Roghi legò il proprio nome a puledri come Ledro e Pratica e alla scuderia “Asya”

Mario Manfredi, la “frusta d’oro” del trotto, ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’ippica. Scomparso a soli 37 anni in un tragico incidente stradale, è stato uno dei più straordinari drivers internazionali, vincitore di tutte le più importanti competizioni, dal Campionato europeo, al Derby, al Grand Prix d’Amerique, con ben 1505 corse vinte nell’arco di una carriera troncata troppo presto. Stava diventando, a giudizio dei critici, una sorta di fuoriclasse irripetibile. Manfredi apparteneva a una famiglia di grandi sportivi. Sua moglie era Anna Marmiroli, ostacolista azzurra, la migliore dell’epoca dopo Ondina Valla e Claudia Testoni. Era sorella, tra l’altro, dell’altrettanto noto “Nano” Marmiroli, che fu allenatore del Mantova e tecnico della squadra di ginnastica artistica che vinse il campionato italiano studentesco. Valentina Masotto lo racconta qui con la giusta dose di pathos.

di Valentina Masotto*

“Ancora un tricolore in primo piano, il cuore batte fortissimo con Manfredi al comando. I cavalli stanno entrando in curva, il pubblico italiano è tutto con questo campione. Imbocca la dirittura d’arrivo a grandi falcate. Il traguardo è ancora lontano, ma anche Crevalcore è lontano.

Manfredi ha pigiato il piede sull’acceleratore, sta spiccando il volo alla guida di Nautilus G.

Il delirio del pubblico…Vincennes è italiano!”

Adrenalina, foga, passione. Questo è ciò che si provava di fronte a Mario Manfredi. Entusiasmo.

(Mario Manfredi, premiato dopo una vittoria)

Intendersi di ippica non serve: il sentimento travolgeva come un’onda, impossibile respingerlo.

Sentimento che, nato presso i Greci antichi, indicava la condizione di chi era invaso da una forza, un furore divino da parte di pitonesse, indovini, sacerdoti che si pensava fossero stati incaricati da un dio. Tuttavia, qui non si sta parlando di serpenti, maghi o esseri soprannaturali…si sta parlando di Mario Manfredi, classe 1924, storico paladino della sua città natale, Mantova.

I radiocronisti lo celebrano così in occasione del trionfo al sacro ippodromo parigino, l’ultimo GP della sua storia finita troppo presto a 37 anni per un incidente stradale dopo essere salito sul gradino più alto del mondo altre 1504 volte in tutte le competizioni internazionali più di grande interesse: 1505 vittorie, 1505 guizzi di euforia da parte del pubblico italiano che lo cristallizza nel cuore così, mentre l’anima di Manfredi stava spiccando il volo a bordo del mitico carro alato platonico.

Quei greci, forse prima fuori luogo inventori del sentimento di gioia insito nelle imprese del driver mantovano, ritornano invece nelle vesti di Platone, che così immaginava la struttura dell’entità spirituale incorporea qual è l’anima: un auriga che, su una biga, governa un cavallo bianco e uno nero. Solo che al posto dell’auriga, dopo più di un millennio, ora c’è Manfredi.

L’anima è quindi divisa in una triade di cocchiere e cavalli ciascuno dei quali ha un significato altro, metonimia di qualcosa di riconducibile alla dimensione astratta. Infatti, l’auriga è la guida, cioè la ragione che deve tenere a freno i due cavalli, rispettivamente la parte istintiva e carnale, il cavallo nero, e la sede delle passioni nobili, il cavallo bianco. In questa dinamica il cavallo bianco ha un ruolo importantissimo perché l’anima razionale (l’auriga) fatica a controllare gli istinti (cavallo nero) se non viene aiutata da nobili emozioni.

Emozioni nobili come il coraggio e l’amore, e Manfredi di amore tanto ne aveva verso i suoi destrieri. Il suo successo risiedeva infatti nell’ascoltare, capire le esigenze dei suoi cavalli e trattarli come atleti umani, senza l’uso dei fastidiosi colpi di frusta, assegnando a ciascuno allenamento e trattamento personalizzati. Un esempio lo è stato Pratica, una puledra di quattro anni che, in occasione del Derby d’Italia, doveva “correre senza frustino ed essere allenata come una campionessa, con rispetto”. È con questa premura che Manfredi è riuscito a portare al successo cavalli destinati all’insuccesso come Ledro, Alfredo e Polesella.

L’adorazione per questi maestosi animali scorreva nelle sue vene sin dalla nascita: la tradizione familiare vedeva papà Enrico allenare i trottatori presso le scuderie del Te, un’eredità tramandata sin dall’allora rinascimentale famiglia Gonzaga, i signori di Mantova famosi allevatori di cavalli. È proprio lo scenario di Palazzo Te, villa destinata all’ozio e ai fastosi ricevimenti, a ricordarcelo. Al suo interno, infatti, è stata intitolata ai preziosi quadrupedi un’intera stanza nella quale sono dipinti a grandezza naturale con nobile portamento.

Quella allevata dai Gonzaga era una razza selezionata con cura, uno status symbol come le Ferrari, Porsche e Lamborghini di cui i padroni, d’altronde, andavano gelosamente fieri. Nonostante nascita, svezzamento e crescita nell’ambiente ippico, il padre di Mario non voleva che il figlio seguisse le sue stesse orme: fece in modo che si diplomasse geometra e, dopo averlo iscritto alla scuola di atletica, che divenisse una neo promessa nella specialità del lancio del peso, vista la sua stazza.

Il Corriere dello Sport intitola così l’ultimo articolo a lui dedicato in occasione della morte: “Con Mario Manfredi scompare il Gary Cooper del trotto”. Contrariamente ai progetti familiari, infatti, per Manfredi il “destino manifesto” aveva già scelto per lui la via, anzi, la pista dei cavalli da corsa. E non solo. Sarebbe diventato un mantovano celebre tanto quanto il divo hollywoodiano dei film western Cooper, a cui somigliava sia per fama sia per l’aria da latin lover. Cooper un fantino, Manfredi un driver.

Tra gli anni Cinquanta e Sessanta la disciplina in cui si distingue è il trotto, specialità praticata su pista a fondo sabbioso della lunghezza di mezzo miglio in cui il cavallo traina un sulky a due ruote sul quale siede il cocchiere, che, nel linguaggio tecnico prende il nome di “driver”.

L’esordio nel mondo delle corse avvenne nel ‘47, ma è dopo una gavetta quinquennale che Manfredi si ritrovò ai vertici dell’equitazione. Nell’arco di dieci anni, alle imprese nazionali presso l’Arcoveggio di Bologna e San Siro affiancò quelle internazionali, affermandosi ai Campionati Europei, GP d’Amerique, e persino a Vincennes, il “tempio” del trotto francese, lasciandosi alle spalle storici assi come Brighenti, Baldi e Bottoni.

Oltre ad essere un valoroso atleta, Mario possedeva anche formidabili doti da allenatore: oltre al rifiuto del frustino e alla ricerca scrupolosa del metodo più adatto alle esigenze dei suoi “atleti”, avrebbe finito con il diventare l’inventore dell’interval training, un programma di un paio d’ore su terreni variabili e a intensità medio-alta tra passo e trotto.

Il 1959 è l’anno d’oro, tant’è che con il record di 247 vittorie vinse la “Frusta d’Oro”, lo scudetto della disciplina, record che lui stesso avrebbe superato l’anno seguente grazie a tre primi posti in più, con un totale di 250 vittorie.

Vincitore incontrastato, dominava l’Italia e l’Europa, il suo successo sarebbe stato inarrestabile.

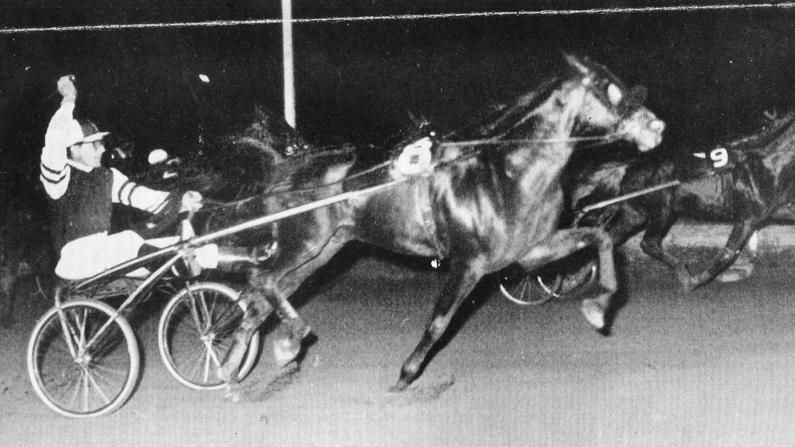

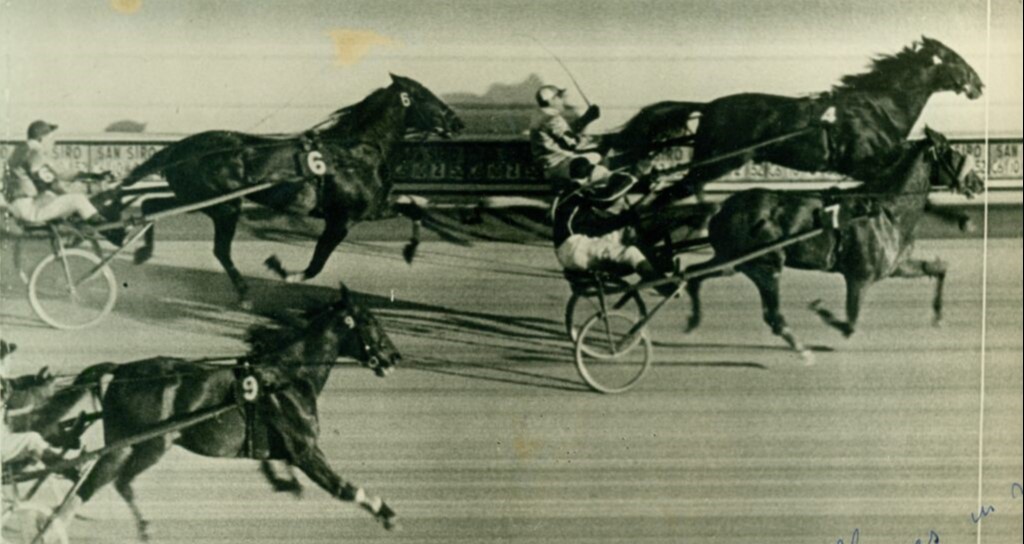

(In queste immagini Mario Manfredi è alla guida del leggendario Ledro)

Nel ‘61, neanche a metà anno aveva al seguito già 100 sigilli dorati, ben instradato a battere per la seconda volta il suo stesso primato… ma nessuno poteva immaginare che quel numero non sarebbe più aumentato. La sbandata. L’impatto violento con un’autocisterna. Il 24 maggio 1961 i soccorsi non poterono fare alcunché di fronte al cruento incidente sul rettilineo della Goitese tra Guidizzolo e Cerlongo per salvare Manfredi e Aldo Talassi, di ritorno a Mantova da Milano.

Mario aveva 37 anni, “Ruge” 45.

Questa fu la fine della carriera d’oro del trottatore mantovano, d’oro come le ali di Pegaso, il cavallo alato. Si narra che il mitico, terminate le sue imprese, prese il volo verso la parte più alta del cielo e si trasformò in una nube di stelle scintillanti fino a formare una costellazione.

Ed è proprio qui che l’anima di Manfredi trova dimora, lì, presso i cavalli che tanto ha amato e che, a loro volta, da quel giorno e per sempre, tanto lo ameranno, ricambiando quell’affetto grazie al quale ha portato tutti alla gloria. Perché nessuno nasce campione, ma campioni lo si diventa e Mario, prima di rendere onore a sé stesso, in dieci anni agli apici del trotto, in primo piano metteva sempre i suoi cavalli, coloro senza i quali non sarebbe diventato nessuno.

Oggigiorno, Mario Manfredi continua a vivere nella memoria dei suoi concittadini nel Parco Te, patrimonio dell’UNESCO recentemente restaurato e inaugurato sul tracciato originario dell’ippodromo dove si allenava, conservando la tipica forma ovale che lo rese un eroe sempiterno.

*Valentina Masotto è studentessa del primo anno del corso di laurea in Linguaggi dei media all’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano

Comments are closed